Hamburg Architektur: Wie sah Hamburg bei Kriegsende aus?

Am 3. Mai 1945 marschierte die britische Armee in Hamburg ein. Die Stadt ergab sich kampflos. Seit den Bombennächten von 1943 hatte sie sich in weiten Teilen in eine Trümmerlandschaft verändert.

Wie sollte aus dem Trümmerszenario wieder eine Stadt entstehen? Und wie lebten die Menschen zwischen Schutt und Ruinen? Im Hamburgischen Architekturarchiv in der Speicherstadt lagern Fotos, Pläne und Akten aus dieser Zeit, die darauf eine Antwort geben.

Sabine Kock, Leiterin des Hamburgischen Architekturarchivs, berichtet dem NDR 2020 über die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu breitet auf einem Tisch Fotos und Akten vor sich aus: "Also von Barmbek bis Rothenburgsort über Hamm, Hamm-Nord, Horn, Dulsberg, Eilbek, das waren ja Trümmerflächen, die letztendlich Totalschadensgebiete waren, so hat man sie auch klassifiziert." Ein Foto von 1945 zeigt die Ruine eines typischen modernen Backsteinbaus der 1920er-Jahre an der Habichtsstraße in Barmbek: "Wir sehen jetzt fast so was wie eine Theaterkulisse die Hausfassade, durchlöchert, dahinter völlig leer stehen nur noch die Umfassungsmauern", sagt Kock.

Das Ausmaß in Zahlen

Das Ausmaß der Zerstörung in nüchternen Zahlen: 1945 waren nur 20 Prozent der Wohnungen unversehrt, dagegen knapp die Hälfte völlig zerstört, ebenso die Hälfte der Fabriken, die Hafenanlagen fast ganz. 900.000 Menschen waren obdachlos. 43 Millionen Kubikmeter Trümmer lagen herum. Damit wurden Fleete und ein Teil des Wallgrabens zugeschüttet. Doch vor allem versuchte man, die Trümmer wiederzuverwenden: "Dafür hat man das methodisch berechnet und auf den Bauhöfen so zurecht sortiert und eingeteilt, dass dann die unterschiedlichen Gewerke damit versorgt wurden", sagt Kock.

Sabine Kock öffnet einen Aktenordner mit Listen. Darauf steht, wie viele Steine ein zerstörtes Haus hergibt. "Also hier zum Beispiel ein zweigeschossiges Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1880 mit 200 Quadratmetern Wohnfläche ergibt eine Steinzahl pro Quadratmeter von 492 Stück", rechnet Kock vor. Zunächst richteten sich die Menschen in den Ruinen ein. Kock beschreibt ein Foto von 1946: "Eine weggesprengte Fassade, dahinter provisorisch gestützt die Decken, es gibt keine Fenster, sondern die Fassade ist einfach weg und man guckt in die Wohnung wie in so ein kleines Puppenhaus rein."

Eine Hütte ohne Wasseranschluss

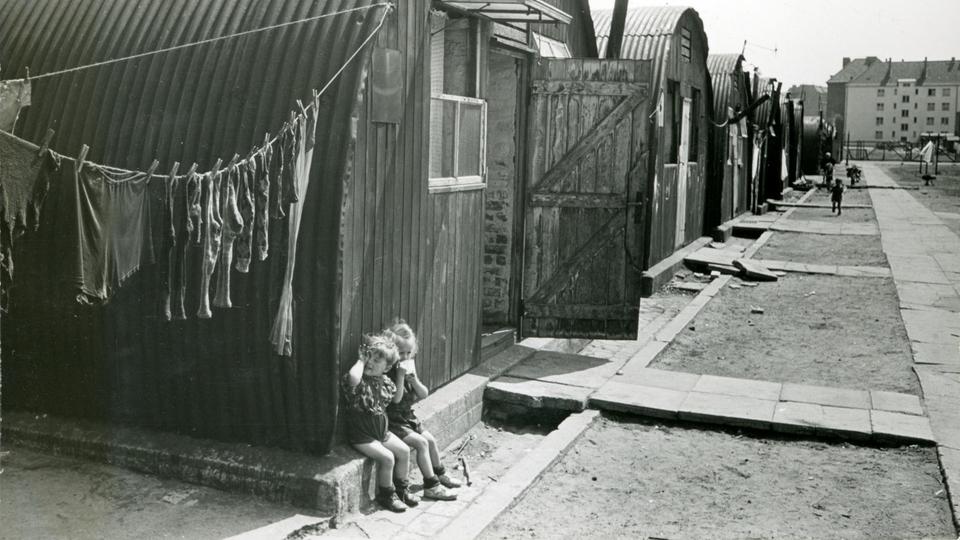

Schon während des Krieges gab es ein Notwohnprogramm. Ausgebombte Hamburgerinnen und Hamburger wurden in Plattenhäusern und sogenannten Ley-Buden untergebracht. Das waren ganz einfache kleine Häuser aus Fertigteilen. Nach Kriegsende kamen die sogenannten Nissenhütten dazu: "Man nahm aus Beständen der britischen Militärs Wellblechdächer, die einfach nur zu Bögen geformt wurden, und die wurden dann auf freigeräumte Trümmerflächen, Straßen oder Grünraume gestellt, nebeneinander", sagt Kock. 20 Menschen konnten in einer solchen Nissenhütte wohnen, sie lebten dicht gedrängt ohne Wasser- und Sielanschluss. Es gab Trockenklosetts oder auch gemeinschaftliche Wasch- und Toilettenhütten. "Die Nissenhütten galten damals als das unterstes Wohnniveau, was man in Hamburg damals haben konnte", erklärt Kock.

Ohne Wasser- und Sielanschluss: Leben in den Nissenhütten.

Kohlen-Diebstahl gegen das Erfrieren

Die Versorgung war schlecht, es herrschte Inflation. Das Lebensnotwendige erhielt man nur auf Bezugsschein. Der Schwarzmarkt blühte. Um nicht zu erfrieren, stahl man Kohlen. Eine kleine Fotoreportage in einer Zeitschrift erzählt davon. Zuerst sieht man auf einem Bahndamm einen Güterzug mit offenen Waggons. Kock erklärt das Bild: "Oben drauf Männer, die die einzelnen Kohlen runterschmeißen, die Frauen sammeln sie in ihren Eimern und das letzte Bild, wo in Säcken und Eimern die Kohlen weggetragen werden."

Mit Krawatte durch die Trümmer

Aber die Menschen gingen auch ganz geregelt zur Arbeit. Allerdings auf Trampelpfaden quer durch den Trümmerschutt, so wie es Fotoreporter Erich Andres in einer Szene festgehalten hat. Man sieht den Kirchturmstumpf von St. Katharinen, drumherum Schutt- und Steinberge. Und dazwischen wie so eine kleine Prozession Männer im Alltag, die sehr ordentlich angezogen sind, also wirklich mit Anzug, teilweise mit Krawatte, mit weißem Hemd.

Manche Straßen sind verschüttet. Aber auf Trampelpfaden kamen die Menschen zur Arbeit.

Der Plan einer neuen Stadt

Nach den Verheerungen des Krieges eine neue Stadt aufzubauen, darüber hatten sich Planer und Architekten schon während des Krieges Gedanken gemacht." Es gibt nicht die Stunde Null, es ist so, dass letztendlich alle Wiederaufbauplanungen mehr oder weniger im Krieg einen Vorlauf hatten, auch planerisch", sagt Kock. Sie faltet einen großen bunten Plan auf: "Dazu gibt es hier im Archiv aus dem Bestand Konstantiny Gutschow die Karte von der Planung." Man sieht darauf die blau gezeichnete Elbe, eine Ringautobahn rund um die Innenstadt, ganz viel Grün, darin locker verteilt neue Siedlungen.

Lernen aus dem Feuersturm

Die Gründerzeitviertel des 19. Jahrhunderts sollten verschwinden. Erst recht nach den Erfahrungen des Feuersturms von 1943: "Die alte Stadt war dicht besiedelt, eng bebaut, war dementsprechend das Bombenfutter. Die neue Stadt sollte aufgelockert und durchgrünt sein, sollte den Menschen gesunden, aber sollte auch diesen Feuerüberschlag verhindern, beschreibt Kock die Pläne. Die grüne, aufgelockerte und gegliederte Stadt war das neue Leitbild für Hamburg. Die Ideen dazu hatte aber Oberbaudirektor Fritz Schumacher schon vor dem Krieg geliefert.

Radikale Pläne wurden nicht umgesetzt

Ein prominentes Beispiel für das neue Leitbild sind die Grindelhochhäuser. "Die Grindelhochhäuser sind dann ja auch schon '46 geplant worden, allerdings nicht als Siedlung für die Hamburger Bevölkerung, sondern für die britische Besatzungsmacht und ihre Familien", so Kock. Die radikalen Hamburg-Pläne von 1941, 1943 und 1947 sind letztendlich nicht umgesetzt worden. Weil die unterirdischen Versorgungsleitungen entlang der Straßen weitgehend intakt geblieben waren, behielt man für den Wiederaufbau den alten Stadtgrundriss bei. Der startete dann erst nach der Währungsreform und dem großen Generalbauungsplan von 1950.

Die Urfassung dieses Beitrags wurde bereits 2020 veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 | Kulturjournal Spezial | 06.05.2020 | 20:00 Uhr