Thüringen Bad Frankenhausen: Was den Leipziger Maler Werner Tübke zum Bauernkriegs-Bild inspirierte

Am 15. Mai gedenkt Bad Frankenhausen der Schlacht vor 500 Jahren. Sie markierte den Anfang vom Ende des größten Bauernaufstandes in Mitteleuropa. Ungefähr 7.300 Bauern starben an nur zwei Tagen, nur eine Handvoll auf Seite der Fürsten. Dennoch hatte der Leipziger Maler Werner Tübke von den DDR-Oberen den Auftrag, in seinem bekannten Monumentalbild die aufständischen Bauern siegreich darzustellen. Von welchen Quellen sich Tübke damals inspirieren ließ, zeigt eine neue Schau im Panorama-Museum.

- Eine neue Ausstellung in Bad Frankenhausen geht auf die Inspirationsquellen des bekannten Panoramagemäldes ein.

- Der Maler Werner Tübke versteckte im Bild Botschaften, die der DDR-Propaganda zuwiderliefen.

- So ließ er sich von Renaissance-Kunst und christlichen Sujets inspirieren.

Ein "Bauernhaufen" von 8.000 Mann, der keine Chance gegen das Heer der Fürsten hatte. Rund 7.000 Aufständische schlachteten die erfahrenen Soldaten an einem Tag ab, dem 15. Mai 1525. Die Faktenlage der "Schlacht bei Frankenhausen" war auch schon zu DDR-Zeiten bekannt. Dennoch hatte sich der Arbeiter-und-Bauern-Staat in den Kopf gesetzt, auf dem einstigen Schlachtberg eine Denkwürdigkeit zu errichten, die die Bauern als siegreich im Bewusstsein hinterließ.

Werner Tübke ist der Maler hinter dem Bauernkriegs-Panoramabild.

Bauernkrieg im Zeichen der DDR

Eine Propaganda-Aufgabe, die Mitte der 1970er-Jahre keiner machen wollte, erzählt Gerd Lindner, Direktor des Panorama-Museums. Eine Maler-Riege aus der UdSSR winkte ab, Willi Sitte ebenfalls. Die Wahl fiel auf Werner Tübke, damals im Karriere-Hoch seiner Italien-Bilder wegen. Die mochte das westliche Ausland.

Wie malt man nun ein Monumentalbild eines diktatorischen Staates, um dann doch die verbürgten Fakten einzubringen, gar Renaissance-Weltsicht und die eigene christlich geprägte?

Werner Tübke zu Beginn seiner Arbeit am Panoramagemälde.

Werner Tübke überlistet SED-Funktionäre

Tübke trickste die Auftraggeber aus und begab sich in bildungsbürgerliche Gefilde, in die sie nur schwer folgen konnten. Zudem gab er seine Quellen nicht an, das liefert die neue Schau erstmalig nach, betont Gerd Lindner: "Die Vorbereitung dieser Ausstellung hat Jahrzehnte in Anspruch genommen, weil die Beschäftigung mit dem Gemälde spätestens mit der Eröffnung des Museums einsetzte." Seine Kollegen und Mitarbeiter im Museum, sagt Lindner, hätten viele der Quellen zusammengetragen, die in das Bild eingeflossen sind.

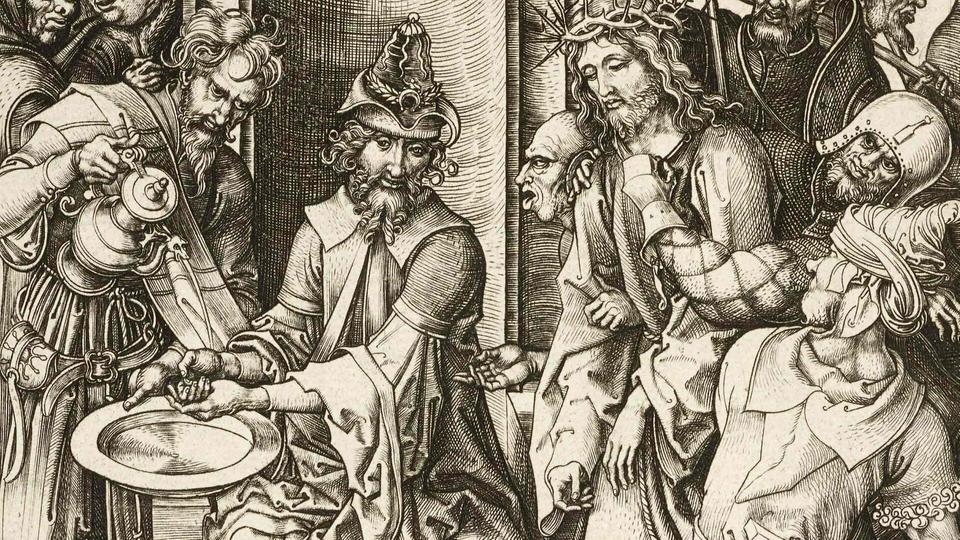

Auch christliche Motive ließ Tübke einfließen: Martin Schongauers "Die Passion Christi - Die Handwaschung des Pilatus", ca. 1475

Als der Alte Meister – der "Rote Dürer" – des Sozialistischen Realismus gefeiert, konnte Tübke so manchen durch seine manieristische Malweise mit ihren exaltierten Posen sowie durch tiefes Eintauchen in die fremde und befremdliche Gedankenwelt der Renaissance verwirren. Das belegt die neue Sonderschau im Panoramamuseum mit viel Grafik, zudem Malerei und Bildhauerei, leider oft in Reproduktionen.

Renaissance-Gemälde als Inspiration

128 Exponate aus dem 14. bis 19. Jahrhundert sind versammelt. "Die Motive, die Tübke zitiert hat, waren bestenfalls einer Handvoll Experten bekannt", erzählt Gerd Lindner. "Man kann davon ausgehen, dass diese Experten auf der Seite des Malers gestanden haben dürften. Ich erinnere mich an die Situation, dass die DDR sich als 'Leseland' verstand, allein um dem Funktionärsapparat Paroli bieten zu können. So dass man die Möglichkeit hatte, auf eine Ebene zu gehen, die der Durchschnittsfunktionär nicht mehr erkennen und interpretieren konnte."

Dass das Rundgemälde auf den ersten Blick eine positive Anmutung hat, liegt daran, so erfährt man, dass sich Tübke etwa bei der Darstellung des "Bauernhaufens" am Triumphzug Kaiser Maximilians I. orientierte: In 147 Holzschnitten in Wien, in Reproduktionen in der Ausstellung zu sehen. Anstelle der siegreichen Kaiserlichen setzte Tübke die Bauern.

Versteckte Botschaften

Erst bei genauerem Hinsehen erscheinen sie wenig siegreich. Tübke "zerschmiss sie, würgte sie, stach sie, erschlug sie wie tolle Hunde", ganz wie Luther es forderte, als er die Seiten gewechselt hatte. Auch Bruegels "Turm zu Babel" zeigt die Schau in Reproduktion, viel Grafik im Original. Etwa den "wunderbarlichen Visch" eines unbekannten Nürnberger Meisters aus der Friedenstein-Stiftung Gotha, der Tübke zu seiner großartigen Variante eines schwebenden Fisches vor seinem Turm zu Babel inspirierte.

Tübkes Variante eines schwebenden Fisches vor seinem Turm zu Babel. In der Ausstellung ist zu sehen, was ihn dazu inspirierte.

Mit den christlichen Metaphern jener Zeit kannte sich der Maler aus. Ebenso mit den Geistesgrößen und ihren Disputen, die er in seinem Rundbild verewigte. Etwa in Schreibweise des Wortes Freiheit auf einer Fahne. Was auf einen Streit zwischen Luther, dem Franziskanermönch Murner und den Bauern anspielt, die Luther in Sachen Freiheit falsch verstanden hatten.

Inspirationsquellen, die der Parteilinie widersprachen

"Werner Tübke hat aus dem Fundus der Bild- und Textquellen der Zeit des Bauernkrieges oft solche ausgewählt, die erstaunlicherweise den Bauern konträre Positionen vertreten", betont auch Gerd Lindner und erzählt, dass sich Tübke schriftlich zusichern ließ, dass "niemand in sein Wandbild" bei der Entstehung "reinredet".

So konnte der Maler das Reich der historischen Quellen wie auch der Mythen des 16. Jahrhunderts betreten, um ein Zeitpanorama zu erschaffen, dass nicht schlauer als seine Protagonisten ist und das deshalb noch dieser Tage wahrhaftig wirkt.

Das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen.

Mehr zur Ausstellung:

Sonderausstellung: "freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg"

11. Mai bis 17. August 2025

Adresse

Panorama-Museum

Am Schlachtberg 9

06567 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser

Redaktionelle Bearbeitung: tis, hro